온라인 시장에서 언론사들이 벌이는 치열한 생존 사투 ③ 온라인 신생 매체의 틈새 공략

일상화된 인터넷 이용은 뉴스 산업에도 많은 변화를 가져왔다. 인터넷은 뉴스의 내용과 형식은 물론, 독자의 소비 방식도 변화시켰다. 스마트해진 기술만큼 독자 또한 똑똑해진 것이다. 독자는 더 이상 수용자의 입장으로 뉴스를 접하지 않는다. 이제 그들은 뉴스에 실시간으로 댓글을 달며 마음껏 의견을 표출한다.

뉴스 선택권이 언론사에서 수용자에게 넘어가버린 것이다. 여러 기성 언론은 스마트해진 독자를 사로잡기 위해 다양한 온라인 전략을 내세우게 되었다. 뉴욕타임스 또한 ‘디지털 퍼스트’라는 슬로건을 내세우며 새로운 혁신을 예고했다. 하지만 온라인 시장에서 기성 언론보다 먼저 성공을 거둔 매체들이 있다. 바로 허핑턴포스트와 버즈피드이다.

신생매체의 과감한 도전장

유명 블로거들의 색다른 기사들로 인기를 얻은 허핑턴포스 트(huffingtonpost.com). 리스티클(Listicle : List와 article의 혼합어)이라는 콘텐츠 활용으로 독자들을 사로잡은 버즈피드(buzzfeed.com).

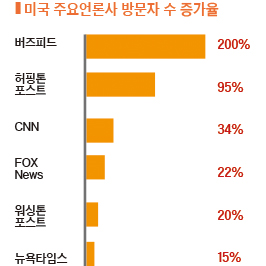

이 두 매체의 트래픽 수는 기성 매체인 뉴욕타임스와 워싱턴 포스트의 것보다 훨씬 많다. 미국의 미디어 전문매체인 AJR(American Journalism Review)에 따르면 지난해 3월부터 올해 3월까지의 뉴스 사이트 트래픽 성장률은 버즈피드가 200%로 가장 높았고 허핑턴 포스트가 95%로 그 다음이었다. 뉴욕타임스와 워싱턴 포스트의 트래픽 성장률은 각각 15%와 20%에 그친 것으로 나타났다. 기성 언론이 신생 매체의 성장에 맥을 못추고 있는 것이다.

SNS 활용으로 독자 쓸어 담기

이런 현상의 이유는 허핑턴포스트와 버즈피드의 온라인 시대 통찰력에 있다. 두 사이트는 독자 유입을 위해 소셜 네트워크 서비스(SNS)를 적극적으로 활용했다. 친구 네트워크를 통해 실시간으로 공유되는 SNS는 그 어떤 광고보다 효과가 확실하다. 덕분에 허핑턴포스트와 버즈피드의 기사들은 빠른 속도로 공유되었고 그만큼 빠르게 성장하였다.

가장 먼저 성공을 거둔 허핑턴포스트의 이색 전략은 SNS와 홈페이지 계정의 동기화였다. 이 방식은 독자들이 따로 홈페이지에 가입을 하지 않아도 페이스북이나 트위터 계정을 통해 기사에 댓글을 달 수 있게 한다. 허핑턴포스트는 공유 기능도 적극 활용했다. 이 기능은 독자가 관심 가는 기사를 공유하며 다른 독자들에게도 기사를 노출시킨다. 댓글달기와 공유 기능은 독자가 기사에 대한 목소리를 낼 수 있게 하며 독자 참여율을 높였다. 이러한 허핑턴포스트의 성공적인 SNS 전략은 이 후 뉴욕타임스를 비롯한 여러 뉴스 사이트의 롤모델이 되었다. 허핑턴포스트의 뉴욕지사 뉴스 에디터 크리스토퍼 마티아스(Christopher Mathias)는 이에 대해 “허핑턴포스트가 온라인 매체 중 가장 먼저 SNS를 장악한 것은 굉장히 의미 있는 일”이라며 “앞으로도 꾸준한 SNS 활동을 통해 독자 유입에 나서겠다”고 말했다.

버즈피드의 성공 요인은 쉽고 흥미로운 콘텐츠에 있다. 독자들의 관심사를 재미있게 풀어나가는 리스티클은 그들의 가장 큰 성과물이다. ‘새내기가 살아남는 12가지 방법’, ‘소개팅 날 유의할 점 10가지’ 류의 정보는 독자들의 시선을 사로잡는다. 이렇게 읽기 쉽고 공감되는 콘텐츠는 버즈피드의 트래픽 수를 높이는데 큰 기여를 했다.

신생 온라인 매체가 살아남기 위해서 독자 유치는 무엇보다도 중요하다. 대형 언론사인 뉴욕타임스와 워싱턴포스트의 자원에 비해 신생 매체는 턱 없이 부족하기 때문에 트래픽 수는 이들의 절대적인 무기가 된다. 독자들에게 독창적인 읽을거리를 제공하는 것이 곧 이들이 살아남을 수 있는 방법이다. 컬럼비아 저널리즘 대학원의 디지털 분야 전문 교수 에밀리 벨은 버즈피드에 대해 “성장할 가능성이 가장 많은 뉴스 사이트”라고 평하기도 했다.

하지만 이들이 뉴스사이트라는 타이틀을 달고 있는 이상 저널리즘의 가치 또한 간과해서는 안 될 부분이다. 두 사이트 모두 하드 뉴스를 다루는 섹션이 마련돼 있기는 하지만 정작 독자들이 많이 읽는 기사는 엔터테인먼트성 기사다. 이는 당연한 결과일 수밖에 없다.

허핑턴포스트가 하루 60개 이상의 글을 페이스 북에 게재하는데 80% 이상이 재미만 추구하는 ‘기사’들이다. 정치적인 기사나 이스라엘-팔레스타인 분쟁과 같이 국제적으로 중요한 이슈는 단 한차례밖에 오르지 않았다.

버즈피드 또한 ‘할리우드 스타 도플갱어 40명’이나 ‘어떤 드라마에 나오는 사무실에서 일하고 싶으세요?’류의 기사들이 다수를 차지하고 있다. 벨 교수는 “이스라엘과 가자지구에서 지금 당장 무슨 일이 일어나고 있는지, 그 사건이 왜 중요한지를 알릴 줄 아는 것처럼 현재 일어나고 있는 사건을 정확히 전달할 줄 아는 것이 미래 저널리즘을 유지시킬 수 있는 방법”이라고 말하며 저널리즘 가치 유지의 중요성을 강조했다.

승자는 과연 누구인가?

허핑턴포스트, 버즈피드 외에 급부상하고 있는 신생 매체들은 복스닷컴(Vox.com), 파이브써티에이트(fivethirtyeight.com), 비즈니스 인사이더 (businessinsider.com) 등이 있다.

인터넷신문 복스닷컴(Vox.com)의 기자 다니엘 커츨벤(Danielle Kurtzleben)은 카드스택에 대해 “독자들뿐만 아니라 기자들에게도 기사 내용을 파악하는데 중요한 기능”이라고 말했다.

이와 같이 수많은 신생 매체들이 등장하는 현상은 기성 매체에게도 경각심을 불러 일으키고 있다. 올해 초 유출된 뉴욕타임스의 혁신보고서에도 허핑턴포스트와 버즈피드를 직접 언급하면서 내부에 변화를 줘야 한다고 말하듯이 기성 매체들도 새로운 플랫폼에 신속히 적응하는 모습을 보이고 있다. 하지만 지금 누가 이겼고 졌고를 말하기에는 아직 이른 시기이다.

다양한 디지털 매체의 양상을 연구하며 매년 보고서를 발표하는 컬럼비아대학원 에밀리 벨 교수 또한 “어떤 언론사가 거대해질지 모르는 일이다”라며 “특정한 매체가 성공할 것이라고 단정 지을 수 없다”고 말했다. 그는 덧붙여 언론 사업은 절대 돈이 목적이 되면 안 된다며 진정한 저널리즘의 가치를 실현할 수 있는 언론사만이 마지막에 웃을 것이라고 말했다.