눈에 보이지 않는 부분까지 세심한 계획을 세우는 것이 비결

▲김태형 북디자이너가 디자인한 ‘의자놀이’.

이렇게 운을 띄워 놓으니 북디자이너가 본질을 호도하고 마냥 책을 예쁘게만 포장하는 일을 주로 하는 듯 싶지만, 책의 매력을 돋보이게 하는 것은 북디자인 과정의 많은 일 가운데 한 부분일 뿐이다. 간단히 요약해보면 추상적인 개념을 활자와 종이로 구현해서 정보를 나눌 수 있는 물질로 구현하는 전반의 일을 북디자이너가 책임진다고 할 수 있다. 그 안에는 효율적인 소통을 위한 배려와 물질로써의 완성도, 개념의 시각화, 미학적인 뉘앙스 등이 고려돼야한다.

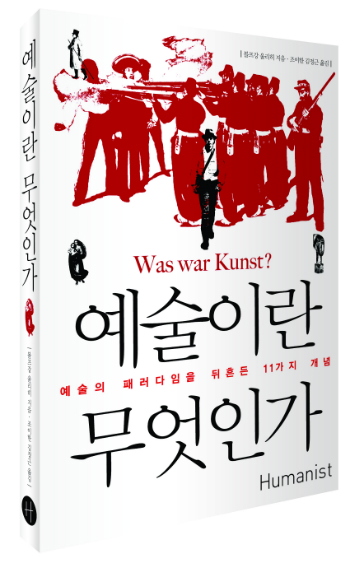

사진의 책들처럼 우리가 눈으로 볼 수 있는 모든 형식은 북디자이너의 손에서 만들어진다. 책의 크기, 본문의 활자, 내용의 밀도, 독자의 동선, 체제와 구성 등등 독자들은 별로 의식하지 않고 읽어 내려가는 글자의 행간 사이와 여백과 같이 눈에 보이지 않는 부분까지 북디자이너의 세심한 계획이 관여한다. 오히려 독자들이 아무것도 의식하지 않고 편하게 책을 읽어갈 수 있다면 그것이 가장 성공적인 편집디자인이라고 할 수 있다. 그러나 책의 얼굴과 같은 표지를 만들 때는 독자를 끌어당길 수 있는 최선의 비주얼을 보여줘야 한다. 이 점이 바로 북디자인에서 재미있고 매력있는 일이다. 물론 감각적인 재능이 요구되지만 그보다는 책의 내용을 전반적으로 이해하고, 수많은 선택 가운데 가장 적확한 요소를 결정지을 수 있는 논리적인 사고가 더 중요하다.

사실 북디자인을 가르쳐주는 학교나 학원은 거의 없다. 스스로 배운다고 생각하는 편이 현실적이다. 내가 알고 있는 멋진 북디자이너 가운데 디자인을 전공하지 않은 사람도 많다.

북디자인이 어려우면서도 재미있는 것은 그것을 말로 다 설명하고 판단할 수 없다는 점이다. 세상사가 그렇듯이 스스로 길을 찾고 자기의 디자인 철학을 만들어가는 여정 가운데 기쁨을 느낄 수도 있을 것이다.

| 북디자이너 김태형 대표작 △아Q정전(루쉰·선학사) △예술이란 무엇인가(볼프강 울리히·Humanist) △재즈, 매혹과 열정의 연대기(스터즈 터클·이매진) △의자놀이(공지영·Humanist) △신화와 예술(아리안 에슨·청년사) |

김태형

북디자이너