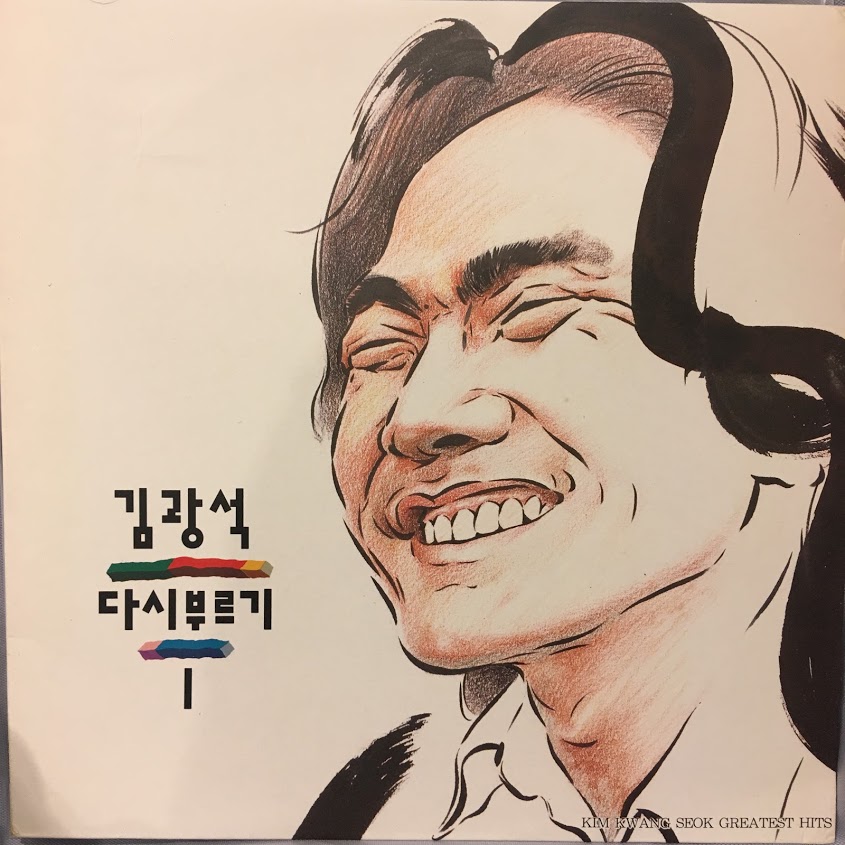

▲김광석 다시 부르기 1집(1993).(출처:지니뮤직)

▲김광석 다시 부르기 1집(1993).(출처:지니뮤직)

“어둠이 짙은 저녁 하늘...별빛 내 창에 부서지고...” 공연 첫 곡의 막이 열린다. 짧은 다리에 통기타 하나 맨 가수가 세상 환하게 웃는다. “반갑슴다, 안녕하시지요? ‘혼자 남은 밤’이라는 노래로 시작했슴다. 다들 축 쳐지는 노래를 들어선지 표정도 무겁슴다” 그의 미소에 무너지듯 관 내는 따듯한 웃음이 감돈다. “김광석의 미니콘서트임다”

시대적 감수성이라는 것이 존재한다면, 8090시대는 마치 젊음의 행진 같다. 독재의 사슬을 끊어 냈다는 자부심과, 경제 상승 곡선의 기류를 타고 ‘하면 된다’던 성취감의 시대. 통기타 하나 둘러매고 삼삼오오 잔디에 둘러앉아 노래를 부르며, 아날로그적 감수성에 연인의 손편지를 기다릴 것만 같은 시대. 그런 시대적 감수성 속에 예술과 음악은 여느 청년들의 여유와 낭만으로 다가오고, 문학적 삶을 살려는 청년기의 순정처럼 맞물려 마음 따뜻하게 느껴진다. 디지털 5G 시대에 모든 것이 ‘빨리빨리’ 흘러가는 오늘날, 연인의 카톡을 보채듯 기다리지 못하는 우리를 발견했을 때, 한 번쯤 쉬어가듯 아날로그적 감수성에 낭만을 구애해 보는 건 어떨까? 잠시만 하던 일을 멈추고 산책을 나가듯이 말이다.

그러던 어느 날 우연히 영화 ‘리틀 포레스트’를 보았다. 시골에서 직접 가꾼 채소로 소박히 음식을 해 먹는 모습이 얼마나 부럽던지, 나도 ‘식물이나 키워보자’하고 작게나마 ‘방울토마토 하나 키워보자’고 다짐했다. 소소한 낭만일 수 있다. 하지만 나의 자취방은 단칸 5평짜리 자취방, 햇볕은 옆 건물과 다닥다닥 붙어 있어 들지도 않는다. 아쉽게도 식물을 키울래도 키울 수 없는 곳이었다. 그렇다, 정말이지 우리의 삶은 소소한 낭만조차 버겁게 만드는 현실일지도 모르겠다. 그러나 나는 그 씨앗을 남산 어느 자락에 무작정 심기로 마음먹었다. 암울한 풍경 속에 저항하듯, 화려하게 채색하듯이 말이다. 그리고 지금 그 씨앗은 남산 어딘가에서 비를 맞고 볕을 쬐고 공기를 마셔 나의 어느 낭만으로 자라고 있을 테다.

그래, 좌절하지 말자, ‘삶이 그대를 속일지라도’ 그 속에서 우리의 소소한 낭만을 찾아보자. 나에게, 그리고 너에게 말하고 싶다. ‘낭만은 죽지 않았다’고. 나는 그 방울토마토가 싹이 나고 잎이 나서 열매로 맺히는 날이면 어느 친구에게 다시 다가가고 싶다. ‘방울토마토 하나 먹지 않을래?’라고 말하면서 말이다. 혹시 누가 알까? 그 친구도 그 맛을 보고 방울토마토 하나를 함께 가꿀지. 그리고 함께 꽃 필 차례를 기다릴지.