사소한 것으로부터 시작하는 나눔이라는 행위

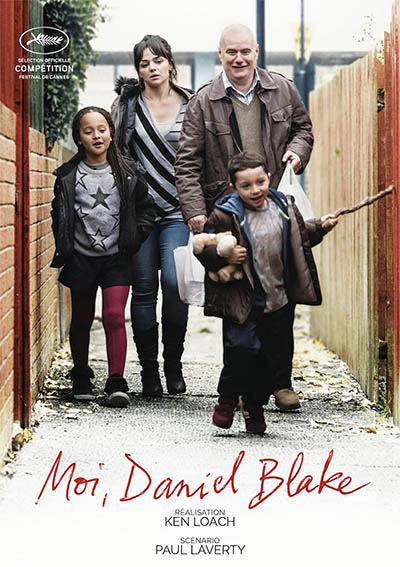

영화 ‘나, 다니엘 블레이크’는 나눔의 중요성을 현실성 있는 이야기를 통해 생생하게 보여준다. 다니엘은 심장병을 앓고 있어 휴직한 상태다. 그는 생계유지를 위해 질병 수당을 정부에 신청했지만 거절당한다. 국가가 그의 병세가 심각하지 않아 일할 수 있다고 판단했기 때문이다. 심지어 실업급여조차 비상식적인 이유로 거절당하고 오히려 제재대상으로 분류된다.

그러나 이런 다니엘에게도 의지할 수 있는 사람이 있었다. 바로 자신의 동네로 이사 온 케이티였다. 어느 날 다니엘은 우연히 그가 자신과 비슷한 상황에 놓여 있다는 사실을 알게 된다. 다니엘은 그를 돕기로 결심한다. 다니엘은 그의 어린아이들과 놀아주며 낡은 집을 수리해줬다. 이에 그는 고마운 마음을 느끼며 다니엘에게 저녁을 대접한다. 이들은 자신이 겪었던 상황에 대해 속 깊은 이야기를 나누며 서로의 아픔에 공감했다.

어느 날 다니엘은 케이티에 무료 식료품 구호소를 소개해준다. 오랫동안 굶주렸던 케이티는 극도의 배고픔을 참지 못하고 급기야 맨손으로 음식을 먹기 시작했다. 하지만 갑자기 그는 그런 자신의 모습이 부끄러웠는지 그대로 땅바닥에 주저앉아 흐느끼기 시작했다. 옆에서 이를 지켜보던 다니엘과 사람들은 그를 이렇게 위로했다. “괜찮아, 너의 잘못이 아니야.” 케이티의 곁에는 다니엘을 포함한 따뜻한 이웃들이 있었다.

과연 우리나라는 어떨까? 우리나라에서도 몇 년 전 사회를 큰 충격에 빠뜨린 ‘송파 세 모녀 사건’이 있었다. 생활고에 시달린 어머니가 어린 두 딸과 함께 목숨을 끊은 사건이었다. 이 사건에 대해 서울신문의 한 사설은 “어떤 이유에서든 어려운 형편의 이들을 방치해 죽음으로 내몬 것에 대해서는 우리 사회 모두의 책임이다”라고 지적했다.

영화는 ‘나눔’이 부족한 현대 사회에 대한 새로운 관점을 제시한다. 기존에는 나눔이 불쌍한 사람들에게만 베푸는 동정이라는 인식이 만연해 있었다. 또한 나눔이 대단한 무엇인가를 베풀어야 하는 행위라는 인식도 있었다.

그러나 영화는 나눔이 사소한 행위로부터 시작할 수 있음을 알려준다. 다니엘과 케이티의 관계는 ‘나눔’으로 정의할 수 있다. 집을 수리하고, 저녁을 대접하는 행위는 그들의 상황에서 할 수 있는 최선이었다. 이 장면은 꼭 거창한 기부만이 나눔이 아니라는 것을 보여준다.

또한 영화는 나눔이 ‘상부상조’임을 알려준다. 국가의 지원이 완전히 끊긴 상태에서 다니엘과 케이티는 불가피하게 서로에게 의지할 수밖에 없는 상황이었다. 그들은 서로의 아픔에 공감하며 정신적 유대관계를 형성한다. 이러한 정신적 유대는 이들의 삶을 지탱하는 최소한의 원동력이었다. 결국 나눔이란 나눔을 주는 사람과 받는 사람 모두에게 도움이 된다는 것을 알 수 있다.

예전보다는 나아졌을지 모르지만, 우리 주위에는 아직도 많은 비극적인 사건들이 발생하고 있다. 이것을 막기 위해서는 ‘나눔’이 반드시 필요하다. 굳이 거액의 기부금도, 해외봉사를 떠날 필요도 없다. 우리에게 요구되는 것은 단지 주변의 이웃에게 조금 더 관심을 가지고 말을 걸 수 있는 용기다.