‘세상과의 조우’할 수 있는 기자가 되리라

그러나 그 선배로부터 이 말을 듣는 순간 글에 있어서, 나아가 말에 있어서 내가 지녀야 할 무게가 얼마나 큰 것인지 깨닫게 됐다. 분량이 아무리 짧더라도 대중에게 내밀어질 글이라면 한 문장, 한 글자에 자신의 이름을 걸 수 있어야 한다. 이것이 내가 동대신문사에 입사(入社)하고 나서 가장 처음으로 가슴에 새긴 배움이다. 그 이후로는 기사 외에 다른 어떤 글을 쓸 때도 이 말을 항상 염두(念頭)에 두고 있다.

기자로 일을 하기 전까지의 나의 글은 그저 내면(內面)의 상태만을 드러내는데 급급(急急)했다. 세상이 내 글을 읽고 어떠한 반응을 보일지, 그리고 그에 대한 책임감이 얼마나 큰지는 전혀 고려치 않았다. 그러나 사회 속에서 글을 쓰며 살아가는 자는 그렇게 생각하면 안 되는 것이었다.

대중이 읽을 글을 쓰는 사람의 글은 ‘자기표현의 발현(發現)’이 아니라 ‘세상과의 조우(遭遇)’여야 한다. 그것을 알고 있는 자와 모르는 자의 글은 천지차이다.

나는 기자가 되고 나서야 그 정의(定意)를 알게 되었다. 내가 언어(言語)를 던졌을 때, 그 메시지의 파장(波長)에 대해서 한 시도 빼놓지 않고 숙지(熟知) 하는 것. 이것이 세상의 창(窓)에서 글을 쓰기 시작하는 나의 마음가짐이다.

나는 동대신문이라는 출발(出發) 선상(線上)에 서 있다. 이곳을 기점(基点)으로 내가 앞으로 걸어 갈 곳은 ‘길’이 아니라 ‘글’이다. 한 걸음 한 걸음을 문자와 함께 내딛는다. 이토록 글과 함께하는 생애를 동대신문에서부터 걸어간다.

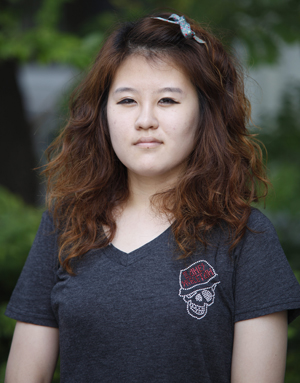

김보해 기자

boo@dongguk.edu