| ||

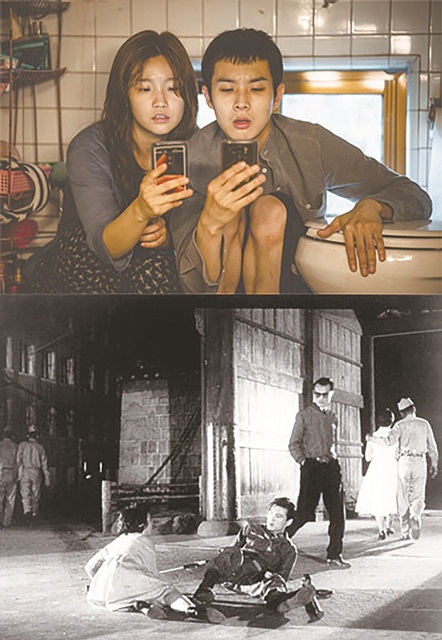

| △ <기생충>,(봉준호, 2019)(위), <오발탄>,(유현목, 1961)(아래) (사진제공 : 씨네21) |

세계영화사 책들을 볼 때마다 궁금했던 것이 있다. 한국영화사 파트는 왜 이렇게 하나 같이 짧을까. 1,000페이지가 넘는 긴 분량을 자랑하는 유명한 세계영화사 책조차 한국의 영화사를 기술한 부분은 몇 줄을 채 넘지 못한다. 실제로 한국영화사에 대해 그렇게 할 말이 없는 걸까. 이렇다 할 업적이나 영화사에 영향을 미칠 사건이 없었나. 당연히 아니다. 영화사라는 건 애초에 선별과 배제에 따른 분류 작업이다. 한 두 권의 책 안에 방대한 역사를 모두 담는다는 건 애초에 불가능하다. 여기서 우리가 파악해야 하는 건 대략적인 흐름과 인식이다. 각 국가별 영화사에 할당한 분량을 통해 관심과 위상을 짐작할 수 있는 것이다.

한국영화는 오랫동안 세계영화계의 변방에 위치해 있었다. 여기서 세계영화사의 기준은 어디까지나 유럽, 할리우드 등의 서구영화들이다. 각 나라의 영화들은 각자의 방식으로 관객과 호흡하며 오랜 시간 축적되어 왔다. 서구영화사의 관점에서 기록되지 않았다고 해서 그들 각자의 역사가 존재하지 않는 것은 아니다. 영화 산업의 독특한 점 중 하나는 매우 개방적이면서 동시에 폐쇄적이라는 것이다. 가령 글로벌 시장을 공략하는 할리우드영화는 전 세계 동시에 개봉하는 게 흔한 일이다. 반면 어떤 나라의 영화들은 평생 한 편 보기도 힘들다. 한국에 살면서 아프리카의 특정 국가 영화를 보는 건 꽤 많은 시간과 노력을 필요로 한다. 해마다 압도적인 물량의 영화가 쏟아져 나오는 만큼 영화를 만난다는 건 때론 운명 같기도 하다.

이런 폐쇄적인 장벽을 뛰어 넘어 교류와 소통을 시도하는 장소 중 하나가 바로 영화제다. 국제영화제라고 명명된 영화제들은 한 번도 접해보지 못한 영화들을 소개하는 중요한 창구역할을 한다. 세계 3대영화제로 불리는 칸, 베니스, 베를린 국제영화제는 서구영화계에 여타 다른 국가의 영화들을 소개하는 장으로 자리잡아왔다. 마뜩잖은 부분이 있지만 이 무대가 세계의 중심 무대라는 건 인정할 수밖에 없는 사실이다. 구로자와 아키라, 오즈 야스지로 등 작가주의 감독들에게 큰 영향을 미친 1950년대 일본영화, 제3세대 영화로 불리며 중국의 현실을 서구에 알린 1970년대 중국영화에 비하면 한국영화는 비교적 뒤늦게 전 세계에 이름을 알리기 시작했다.

지금은 상황이 많이 바뀌었다. 봉준호 감독의 <기생충>(2019)이 칸국제영화제 황금종려상을 받는 것이 전혀 어색하지 않을 만큼 한국영화의 위상이 올라가 있다. 산업규모로 봐도 결코 작은 시장이 아니다. 한국은 자국영화의 비율이 할리우드보다 높은 몇 안 되는 국가이며 1인당 연 평균 영화관람수도 4.18회(2018년 기준)로 1, 2위를 다툰다. 세계적으로 인정받는 거장 감독들도 상당 수 있고 영화제작 기술 역시 상대적으로 낮은 제작비에 비해 할리우드와 크게 뒤지지 않는다고 해도 좋을 만큼 영화 인력이 수준이 높다. 하지만 1990년대 이른바 코리안 뉴웨이브 이전까지만 해도 한국영화의 역사는 우리에게조차 다소 생소한 것이 사실이다. 높은 수준과 위상에 비해 과거에 대한 관심이 모자라다고 해도 좋겠다.

2019년은 한국영화 탄생 100주년을 맞이한 각별한 해이다. 1919년 <의리적 구투>가 한국 최초의 상설영화관 단성사에서 공연된 이후 100년의 세월동안 여러 가지로 모습을 바꿔가며 관객들과 호흡을 함께 해왔다. 세계영화사의 첫 출발점을 1895년 뤼미에르 형제의 <기차의 도착>으로 잡고 있으니 120여 년에 달하는 세계영화사와 비교해도 상당히 장구한 역사를 가지고 있는 셈이다. 그러나 긴 시간에 비해 영화에 대한 기록과 축척은 상당히 부족한 것이 현실이다. 여기엔 여러 가지 사연이 있는데 우선 영화가 처음 들어온 시기가 일제 강점기이다 보니 한국영화라는 정체성을 구분하기 쉽지 않은 측면이 있었다. 둘째, 보존과 기록에 대한 인식이 희미하던 시기라 많은 필름들이 유실되기도 했다. 한국영화의 걸작으로 꼽힌 영화의 필름 중에는 상당수가 농촌에서 햇볕가리개로 쓰이고 있었다는, 차마 웃지 못할 일화를 접할 때면 씁쓸함과 부끄러움이 교차한다.

그럼에도, 아니 그래서 한국영화는 100주년을 맞아 활발한 복원사업을 벌이고 있는 중이다. 한국영상자료원에서 꾸준히 고전영화들을 모으고 유실된 필름들을 복원하고 있으며 아예 필름이 없는 경우엔 여러 기록들을 통해 공백의 역사를 메워 나가는 중이다. 얼마 전에는 1923년 윤백남 감독의 <월하의 맹서>를 발굴 복원하기도 했다. 물론 오늘의 한국영화가 온전히 과거의 축적을 통해 성과를 이뤄냈다고 말하긴 어렵다. 한국전쟁, 독재정권의 검열 등 여러 격랑을 거치며 종종 단절되는 일도 있었고 선배 세대의 영화인들과 결별하며 독자적인 세계를 선보인 천재들의 성취도 있었다. 과거를 복원하고 기억하는 건 단지 미래로 나아가기 위함이 아니다. 흔히 과거를 알고 미래를 준비한다는 교과서적인 발상은 부분적으로 유의미할 수도 있다. 하지만 한 편의 영화는 엄연히 독립된 작품이며 시대의 지표이기도 하다. 가령 이제는 볼 수 없는 나운규 감독의 <아리랑>(1926)이 궁금한 건 <아리랑>이 후대에 미친 영향력 때문이기도 하지만 그 보다는 순수하게 <아리랑>이라는 영화 자체가 궁금하기 때문이다.

고전영화라고 하면 흔히 오래되고 낡아 지금의 감각과는 맞지 않는 것이라고 생각하기 쉽다. 아예 틀린 말은 아니다. 시대를 반영하는 만큼 지금 시대와 다른 부분도 있을 것이다. 하지만 의외로 1950년대의 영화를 보면 지금보다 훨씬 장르적이고 대중감각이 뛰어난 작품들이 적지 않다. 우리는 시대가 지나면서 경험이 축척되고 발전된다고 믿는다. 하지만 발전과 성장이란 일종의 환상에 가깝다. 존재하는 건 단지 변화뿐이다.

1950년대의 영화가 지금보다 못하란 법이 없다. 한 번도 접해 보지 못한 아프리카 영화를 보고 감명을 받을 수 있는 것처럼 한 번도 접해보지 못한 고전한국영화를 재미나게 즐길 수도 있다. 한국영화사를 알고, 고전한국영화를 찾아보는 일에 거창한 대의명분과 목적의식을 꼭 가져다 붙이지 않았으면 한다. 굳이 그런 장식이 없어도 한국영화가 100년 동안 만들어온 영화들은 지금 봐도 충분히 재미있다. 한국영화가 걸어온 100년은 흘러 지나간 시간이 아니다. 차라리 앞으로 곁에 두고 수시로 꺼내 보고 즐길, 방대한 데이터베이스의 축적이라고 말하고 싶다. <기생충>을 놓고 오늘의 세대를 말하듯이 유현목 감독의 <오발탄>(1961)을 보고 1960년 한국의 현실을 이야기 할 수 있을 것이다. 당신 앞에 100년 동안 만들어온 재미난 영화들, 방대한 보물창고가 열려 있다. 이 흥미진진한 영화들을 아직 보지 못한 당신이 그저 부러울 따름이다.