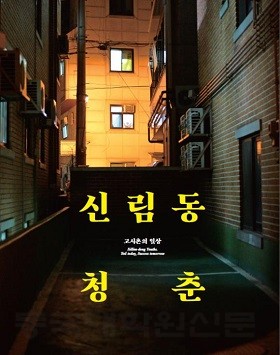

<신림동 청춘 - 고시촌의 일상> 기획전

| ||

주거지는 그 안에 사는 사람의 성향을 투영하거나, 역으로 거주민의 기질이 주거지의 색채로 덧입는다. 어떤 동네에 대한 품평은 그 안에 사는 거주자에 대한 평가이기도 하다. 한 동네의 명운이 하루밤새 극적으로 바뀌었다면 창작의 소재가 될 만하다. 정부의 토건 정책 때문에 일순간 땅값이 수천 배까지 폭등한 양재역 사거리 일대(말죽거리)가 소설과 영화의 소재로 불려나온 걸 보라. 어느 동네라고 고유한 드라마가 없겠는가만, 관악구 신림동은 고단한 이들의 흥망성쇠가 밴 동네다. <신림동 청춘―고시촌의 일상> (서울역사박물관 2015.9.11~11.8)은 기획전의 부제에서 보듯, 고시촌으로 각인된 동네의 관점에서 신림동의 명운을 조망한 전시회다. 전시에 따르면 신림동은 1960년대 철거민의 이주로 천막촌이 들어섰고, 1970년대 서울대 관악캠퍼스가 들어서면서 주변으로 하숙촌이 모이면서 동네의 정체성이 갱신되었다. 사법고시의 열풍이 불던 1980년대와 1990년대를 관통하면서 신림동 정체성은 고시촌으로 고정되었는데, 급기야 2000년대에 사법고시 응시 제한 연령이 사라지고 선발인원이 1천 명까지 늘어나면서 신림동의 고시촌 색채는 확고해졌다. 그러던 것이 2008년 로스쿨이 도입되고 사법고시가 2017년 최종 폐지되는 것으로 가닥이 잡히자, 수십 년간 쌓아온 신림동의 고시촌 정체성도 순식간 무너졌다.

| ||

| △ 신림동 고시촌의 월식 안내 팻말과 카페의 스탬프 적립 카드가 붙은 벽면을 재현해놓은 모습. (사진=반이정) | ||

이 전시는 신림동 고시촌의 가옥구조 변천사도 살피고, 고시촌 독방의 내부 구조 변천사도 살피는 만큼 신림동의 ‘공간’구조를 다룬다. 내게 신림동은 서울대입구역을 중심으로 숭실대 방향과 서울대 방향으로 갈라지는 가파른 고갯길과, 낙성대 방향으로 흐르는 또 다른 고갯길로 기억된다. 이토록 가파른 지형은 신림동의 극단적인 생활상을 시각화하는 것처럼 느껴지기도 한다. 사생활 보장이 어려운 촘촘하게 밀집된 가옥구조도 상대적으로 물가가 싸고 악착같은 신림동 생활의 한 지표처럼 기억된다. 나는 30대 중반부터 40대 중반까지 관악구와 동작구 일대에서 약 10년간 체류한 바 있다. 지금의 내 커리어를 형성한 기본적인 자양분은 이 지역에 살면서 이뤄진 셈이다. 또 사적으로 중대한 사건 사고와 만남 등이 대부분 그 기간 이 지역에서 이뤄졌다. 내가 신림동에 처음 입주한 건물은 원룸을 모아놓은 다중주택이었다. 이른바 집 장사꾼이 일순간 지어올린 무개성하고 허술한 집단거주지였다. 전시 <신림동 청춘>에 따르면 내가 살던 그 다중주택은 1평짜리 작은방으로 출발한 과거 고시생의 방이 진화한 결과물이었던 셈이다. 고시촌의 역할과 위상이 사라진 신림동에서 이런 건물은 오늘날 고시생이 아닌 ‘1인 가구’를 위한 다중주택의 대표 얼굴이 되었다. 이 같은 몰개성한 한국형 다중주택은 비단 신림동에 국한하지 않고 전국에 고르게 분포한 원룸 주택의 일반 공식이다.

| ||

| △ 서울대가 관악으로 이전하면서 신림동은 ‘빈민촌’이 아니라 ‘대학동네’로 변모하게 된다. 녹두거리에서 진행된 서울대 학생들의 학생운동. | ||

| ||

| △ 월세살이를 하며 고시촌 ‘장수생’이 된 청년들은 “남거나, 떠나거나”를 결정해야 한다. (사진=<신림동 청춘> 전시도록) | ||

관악구는 2007년 사법고시 폐지 결정 후, 지역의 생계가 고시촌 정체성과 맞물렸던 신림9동(현 대학동)이 공동화되자, 기존 고시촌을 문화콘텐츠 생산소로 대체하려고 스토리텔링 작가들의 입주 공간으로 지원하는 모양이다. 전시 <신림동 청춘―고시촌의 일상>은 불특정 관객에겐 거리감을 두고 관찰할 어느 동네 이야기지만, 수년 간 그 지역에 기억을 묻은 관객에겐 개인의 추억이 밀려나오는 체험을 하게 만든다. 신림동은 수년 전 과거의 판자촌 이미지를 쇄신한답시고 같은 관악구에 속한 봉천동과 함께 행정동명을 일제히 갱신해버렸다. 그런다고 과거의 기억과 이미지가 지워지는 것도 아닐 텐데. 참 악착같다.