“영어수업, 좋긴한데 뭔가 힘들어”

L310 강의실의 ‘경영전략’ 수업에서 교수가 질문한다. 영어를 잘하는 김성철(경영2) 군은 쉽게 이해하고 대답하지만 대부분의 학생들은 침묵을 지킨다.

키르키즈스탄에서 온 엘레나 텐은 경영대에서 3학기 째 수강 중이다. 비록 교수가 강의 자료는 영어로 읽고 한국어로 설명하는 경우가 많지만 한국어를 공부한 그녀는 어느 정도 알아듣는다. 하지만 다른 외국인 친구들의 얼굴엔 당혹스러움이 가득하다.

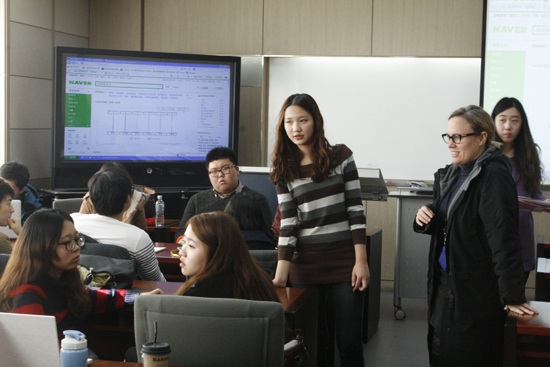

MBA CEO Room에서 진행되는 카린 맥도날드 교수의 ‘경영학원론’ 수업에서 학생들이 열띤 조별 토의를 진행하고 각자 교수에게 질문을 준비하고 있다. 영어를 잘하는 학생 , 못하는 학생들 모두 열정적으로 토의를 하고 있다.

영어수업, 이래서 좋다

영어로 진행하는 전공 수업이 74개로 단과대 중 가장 많은 경영대는 영어강의를 어떻게 바라보고 있을까? 학생들은 영어강의의 긍정적 효과로 ‘영어실력 향상’, ‘전문적인 지식 전달’, ‘국제화의 흐름 편성’을 언급했다.

정다혜(경영4) 양은 “실무에서 영어 사용이 많아 전공지식을 대학에서 익혀두면 수월할 것 같다”며 “국제화 시대니까 영어 실력은 필수다. 영어 실력을 향상시킬 수 있는 수업이 필요하다”고 말했다. 세계적으로 유명한 원서를 사용해 해외 유명 대학과 동일한 교재로 수업하는 이점도 있다.

영국에서 온 잭(경영2)은 “교수가 영어로 잘 전달하면 경영학의 총본산인 영미권 대학에서 진행하는 수업과 강의 자료의 질이 비슷하다 느낄 정도라 전공 공부에 도움이 된다”고 답했다.

켈리 아시하라 교수는 “영어강의는 적극적인 학생들이 수강하는 경우가 많기 때문에 강의 집중도나 참여도가 높다. 수업 이후에도 학생들이 질문을 하거나 더 많은 상담을 요청하는 경우도 있어서 소통이 잘된다”고 밝혔다.

학생도 교수도 “이해에 문제”

반면, 수업 이해 저하와 강의의 질 하락은 문제가 되고 있다. 잭은 “강의 자료는 원서를 바탕으로 짜였지만, 영어로 전달하는 과정에서 충분히 설명이 이뤄지지 않는다”고 말했다.

김성철(경영2) 군은 “교수가 구사하는 영어를 알아듣기 너무 힘들다. 차라리 원어민 수업이 나은 것 같다”는 의견을 밝혔다.또한 학생들이 발표나 의견 개진을 힘들어하는 경우가 많다는 말도 나왔다.

켈리 아시하라(경영학전공) 교수는 “종종 학생들이 영어를 힘겨워하는 경우를 보며 강의가 제대로 전달이 안 될 때 고민이 많다”며 아쉬움을 표했다. 김태희(경영4) 양은 “교수가 단어를 잘못 선택하거나 학생들이 이해를 잘못해 혼란을 야기하기도 한다”고 답했다.

강의에서 영어와 한국어를 혼용하여 문제점을 느끼는 학생도 많았다. 경영정보론 수강자들에게 질문한 결과, 32명 중 23명이 강의 중 두 언어를 혼용해 혼란스럽다고 답변했다.

다른 영어 강의를 듣는 학생들은 한국어 혼용에 대해 “영어강의 존재 목적이 상실된다”, “교수가 혼란스러워 하는 것 같다”고 말했다. 키르키즈스탄에서 온 엘레나 텐(경영2)은 “필기에 한글과 영어가 섞여 있는 경우가 있어서 복습이 힘들다”고 토로했다.

만족스러운 영어강의 위해

인터뷰 결과 같은 강의를 한국어와 영어로 병행하고, 기초 튜터링을 강화해야 한다는 의견이 많았다. 강지영(경영2) 양은 “영어로 진행되는 전공 수업은 한국어 수업보다 어렵다. 이런 불편을 피하려면 교수, 학생을 동시에 대상으로 하는 기초 영어교육프로그램이 필요하다”는 의견을 밝혔다.

또 전공의 영어강의 수강 여부는 학생들이 선택할 수 있어야 한다는 의견도 있었다. 전진규(경영학전공) 교수는 “강의의 본질은 전문지식 전달뿐만 아니라 사회생활에 필요한 지식과 지혜를 알려주는 것이다. 영어 수업은 영어 학습에 유리하지만, 전문지식 전달력이 떨어지고, 가르치려는 내용을 올바르게 전달할 수 있는 범위가 제한적이다”고 지적했다. 동시에 “영어강의는 필요한 학생들을 대상으로 해야 한다고 본다. 학생들이 자율적으로 들을 수 있도록 영어강의를 제공해야 한다”며 개선책도 제시했다.