북디자이너는 책 한권으로 말한다

북디자인은 이런 출판시장의 최전선에서 독자들과 만나고 있다. 독자들이 맨 처음 책을 보았을 때의 그 느낌은 북디자인에서 비롯된다. 책을 눈으로 보고, 손으로 집고 펼쳐 보고, 만지는 과정, 그와 동시에 머릿속에서 떠오르는 모든 사고의 과정이 ‘오감’으로 작동하며 독자에게 전해진다. 바로 그 때, 바로 그 순간, 독자에게 어떤 ‘느낌’ 혹은 ‘이미지’를 안겨줘야 할지를 북디자이너들은 고민하고 표현한다.

책의 시작은 물론 저자이다. 글이 없다면 편집자도 없고 디자이너도 없고 독자도 없다. 출판은 그래서 종합예술이라고 할 수 있다. 어찌보면 저자는 글로 말하고, 편집자는 컨셉으로 말한다. 그런 측면에서 디자이너는 책 한 권으로 말한다고 할 수 있다. 저자와 편집자의 글과 말을 종합해 독자들에게 책 한 권을 통째로 보여줘야 하기 때문이다.

여기에 북디자이너로 일하는 ‘짜릿함’이 있다. 모든 것이 딱 맞아 떨어지는 느낌, 이것은 마치 모든 악기가 완벽히 튜닝된 상태에서 연주되는 가장 아름다운 화음을 듣는 기분이기도 하고, 갤러리에서 발견한 한 폭의 그림 앞에서 꼼짝 못하고 서 있는 느낌이기도 하다.

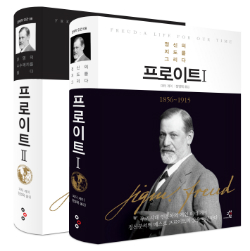

책도, 사람도, 인생도 이런 것일까. 조화 속의 개성. 타협만 하다가는 내가 없고, 나만 강조하면 존재의 의미가 약해져버리는. 이 책은 회사 출입문을 열면 바로 정면에 나타나는 진열대에 곱게 모셔져 있다. 베스트리스트 1위의 영광된 자리이기도 하지만 지금은 내게 디자인에 대해 말없이 가르쳐 주는 선생님의 자리이기도 하다.

보통 단행본이라고 하는 책의 사이즈는 가로 15.3cm, 세로 22.5cm이다. 이 직사각형 안에서 디자인이 이뤄진다. 이 작은 직사각형 안에 북디자이너는 저자의 생각과 편집자의 컨셉과 독자들의 기대를 담는다. 유행을 좇기도 하지만 새로운 유행을 만들기도 한다. 항상 깨어있고 매일 매일이 새롭지 않으면 북디자이너는 오늘을 버텨내기 힘들다. 끝없이 새로움을 창조해야 하는 것이 북디자이너의 숙명이다.

세상과의 공명, 그리고 새로움의 창조, 이 맛을 아는 독자들과 더 많이 만나고 싶다.

김 진

북디자이너