유지나 교수의 문화산책

어지러운 세태, 혼탁한 기득권층. 국민소득은 높아져도 취업은 힘들고 생존비용도 감당하기 힘들고... 사노라면 좋은 날도 오겠지, 낙관적으로 세상으로 보려 해도 인생 쓴바다론이 가슴 깊게 울려온다.

그런 와중에 서울환경영화제에서 영화 몇 편을 보았다. 그중에서도 ‘인류문명 오딧세이’(2011, 마티유 로이, 해로드 크룻스)는 한국과 인류의 문제를 동시에 통과하며 본질적인 인간 존재의 문제를 일깨워준다. 미국영화의 지성을 상징하는 마틴 스콜세지가 제작한 이 다큐멘터리는 천재적 우주물리학자 스티븐 호킹과 동물학의 대가 제인 구달등 세계적인 석학들의 인터뷰와 지구 환경변화를 통해 ‘인류에게 진보란 무엇인가?’를 탐구해 나간다. 원제목은 영어로 ‘Surviving Progess’. 여기에서 진보를 뜻하는 ‘progress’란 한국 정당정치에서 말하는 진보를 넘어서는 개념이다. 즉 지구와 자연환경, 인간존재와 삶 모두에 적용되는 더 나아지는 ‘진보’란 개념을 따져보는 것이 이 영화의 핵심이다.

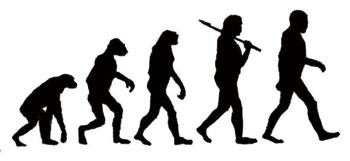

진보를 좋은 진보와 나쁜 진보로 구분하며 시작된 영화는 환경파멸적 발전론을 짚어 나간다. ‘진보의 함정’의 저자 로널드 라이트는 지난 5만 년 간 인류의 몸과 두뇌가 사냥하는 수렵인에서 그리 나아진게 없다고 진단한다. 이를테면 석기시대 인간의 매머드 사냥은 이제 수백마리를 단번에 절벽에 몰아넣어 죽이는 기술에 이르렀다. 그건 진정한 좋은 진보가 아니다. 그보다는 더 많은 동물을 단번에 죽이는 진보의 덫에 빠진 것에 불과하다고 한탄한다. 문명을 세운 5천 년 간 역사를 포함해도 진화의 역사는 0.2%에 불과하다고 증언한다. 왜냐하면 5 만 년이란 기간을 생각하면 인간이란 종은 99.8% 수렵인으로 살아온 데 불과하니까 말이다. 따라서 현재 21세기 디지털 소프트웨어 기술을 우리가 사용하지만 인간이란 존재는 5만 년 된 하드웨어를 돌리는 수렵인에 불과하다는 진단이 내려진다. 아니나 다를까 젠더론에 늘 등장하는 사냥꾼 남자와 채집인 여자의 차이와 소통의 어려움은 새로운 사실도 아니다.

인간은 5만 년이 지나도 여전히 수렵인이란 진단이 어려운가? 그렇다면 좀 더 쉽게 접근해보자. 우주선을 띄우고 스마트폰을 일상화하며 기계장치 속에서 살지만, 인간은 여전히 수렵인의 뇌로 침팬지보다 약간, 아주 약간 더 진화한 정도라고 두뇌학자들은 증언한다. 인간이 침팬지에 비해 좀 나은 것, 즉 다른 것은 ‘왜’라는 질문을 한다는 점이다. 바로 그 호기심으로 자연현상에 의문을 갖고 중력의 법칙도 발견했고, 수많은 기술을 발견했다. 현대 과학을 탄생시킨 그 ‘왜?’라는 호기심은 평균수명도 연장시켰다. 그러나 그것은 양날의 칼로 작용하기도 한다. 20년 전만 해도 계절별로 먹던 과일이 이젠 어느 때나 먹을 수 있게 됐고, 대도시에선 세계음식을 사먹는 글로벌 시대로 삶의 질이 향상된 측면도 있다. 그러나 빈곤국가와 빈곤층에선 그런 일이 불가능하고, 세계 가 시시때때로 이상기후와 자연재앙을 연출하는 식으로 일그러지고 있다.

그럼 어쩔 것인가? ‘(나쁜)진보의 덫’에서 풀려나는 것이 관건이다. 달라이 라마님의 일상을 따라잡은 다큐 ‘썬라이즈 썬셋’에서 보여주듯이 진정한 진보는 지구환경과 함께 돌아가는 소우주 자연인으로 사는 것이다. 인구밀도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이주하고, 지구인구를 30억 이하로 줄이도록 애쓰는 초국가적 지구 환경평화적 삶 말이다.